参加校紹介

首里高等学校

工業部門

染織デザイン科

首里高等学校染織デザイン科では、高校3年間を通して美術・工芸・デザインについて学びます。特に「実習」の授業では、染織工芸の知識と技術を身につけることができます。1・2年生では<染め・織り・色染化学・デザイン>の4分野の基礎基本を学び、3年生では<染ものコース>と<織ものコース>のどちらかを選択し1年間専門的に取り組み、卒業作品展「そめおり展」で披露します。染織デザイン科の卒業生たちは、美術工芸関係の進路を始め、沖縄県内外の大学や専門学校へ進学し、様々な分野で活躍しています。

①染め1年課題(筒描きタペストリー)

実習の染めの授業では、沖縄を代表する伝統的な染色技法の一つである紅型の技法を学びます。紅型は、顔料と染料を使い、鮮明な色彩や大胆な配色、素朴な図柄などが特徴です。1年実習では、筒描き技法で古典文様のタペストリーを制作します。

②染め2年課題(地紋入りタペストリー)

実習の染めの授業では、沖縄を代表する伝統的な染色技法の一つである紅型の技法を学びます。紅型は、顔料と染料を使い、鮮明な色彩や大胆な配色、素朴な図柄などが特徴です。2年実習では、型で糊置きする地紋入りのタペストリーを制作します。

③染め3年課題(紅型着尺)

3年の実習では、染めと織りに分かれ、卒業作品を制作します。

染めでは、1、2年生で学んだ紅型をさらに深め、紅型着尺の制作をします。完成した作品は、1月に行われる卒業作品展「そめおり展」に展示発表します。

④織り1年課題(平織タペストリー)

1年実習では、糸の準備から処理までの工程を体験し、一人で簡単な織物制作ができるようになることを目標としています。

また、たて糸とよこ糸との組み合わせによって表現される色や、糸の質感を楽しむことで織物への興味関心を高めます。

⑤織り2年課題(帯)

沖縄の伝統的織物技法であるロートン織りの技術習得をします。ロートン織りは紋織(そうこうが4枚)であり、たて糸を浮かせて織り両面使用できる布となります。それぞれイメージを決め、たて糸をデザインし、木綿糸を使用して、半幅帯(約15㎝×350㎝)の布を制作してます。工芸品の良さや美しさを感じ取り、生活や社会を心豊かにする工芸の働きについて考えます。

⑥織り3年課題(花織着尺)

3学年では、織りか染めの専門分野に分かれて取り組みます。織り分野では、沖縄の伝統技法である両面浮花織の技術習得をし、着尺制作します。

それぞれ表現したいテーマをもって着物のデザインをして、絹糸を使用し、化学染料を用いて染色します。花織の模様をデザインし、花そうこうを用いて模様を織り出していきます。着尺(約41㎝×約13m)の布を制作します。

また、着尺の布から、織物工芸における新たな可能性の探求として、日頃使える工芸品の制作について学習します。ネクタイや日傘、壁掛けパネルなどを制作しています。

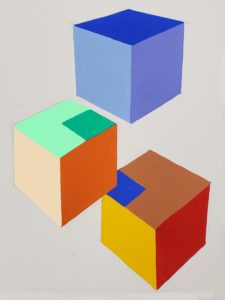

⑦デザイン1年課題(立方体の描画と構成)

本課題は、1学年「実習<デザイン分野>」で学びます。ものつくりをする者に欠かせないデッサンの基礎基本学習をはじめ、着彩、パソコンによる色彩感覚と構成力を培う基本的な色面構成について学習します。立方体の構成は、透視図法の理解と光の方向を意識したデッサン力の向上も兼ねた課題で、同時に有彩色における明暗、感じ方について着色によって体験的に学習します。

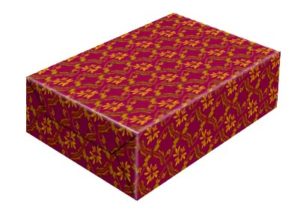

⑧デザイン2年課題(かりゆしウェアと包装紙)

かりゆしウェア、包装紙のデザイン制作は2学年の専門教科「染織デザイン」で学びます。図柄文様の作り方とパターン化、配置構成の感性を高めることを目的とします。3学年の実習課題「きもの」制作においても色と図案をイメージし創作する力が要求されます。かりゆしウェア、包装紙のデザイン学習はそれにつなげるものとして位置付けています。

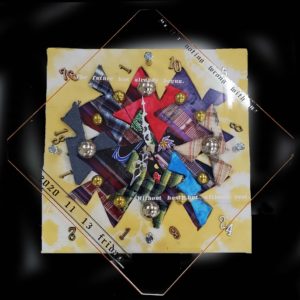

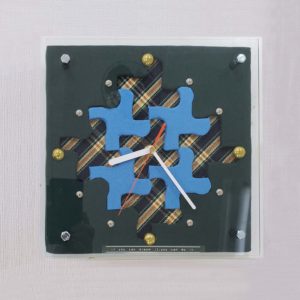

⑨デザイン3年課題 (パズル掛け時計)

この課題は3学年の選択科目「デザイン工芸」の授業で取り組みます。沖縄の伝統である染めもの、織もの工芸における新たな可能性の探求としてデザイン性に富んだ工芸品の制作について学習します。90度回転によるパターンデザインの制作から始まり、仕上げはアクリル板への文字入力で完成します。個性に富んだ作品が生まれます。